Avec Vincent et Laurence, j’avais déjà en 2007, sous la forme de onze petits poèmes en prose, participé à l’album Obsession Airs. Un an plus tard, je reçois un mail de Vincent qui me propose, pour la bande originale du court-métrage L’Exposition d’Alizée Honoré, d’écrire un texte sur la belle musique qu’il a composée.

Ce soir mes mains sont pleines de ton absence

Sous un voile sépia qui lui tient lieu de paupière

Ton souvenir unit l’étoile à la poussière

Ensemble le chagrin et l’amour dansent.

C'est la mezzo-soprano marchoise Julie Bailly qui interprétait remarquablement cet air. D’entendre mes vers associés à la musique de Vincent et portés par cette puissante et sensible voix féminine constitua pour moi une expérience troublante et exaltante. Et c’est dans cette collaboration, je crois, que s’origine le projet d’À mains nues. C’est à cette période que j’ai perçu avec une acuité nouvelle et définitive l’affinité qui existait entre Vincent et moi. Après quelques tâtonnements, (il m’envoyait, dans l’intervalle, une seconde composition qui devait aboutir à une chanson intitulée L’huile et le bateau), je lui proposai d’inverser le mouvement : je lui ferais parvenir des textes conçus pour notre collaboration et il les mettrait en musique. Vincent acceptait la suggestion. Je renouais, après une très longue absence, avec la métrique et la rime et Vincent prenait en charge toutes les contraintes techniques de la mise en musique.

Il composait sur ce mode particulier qu’exige la versification régulière.

Le projet est en train de naître et de prendre corps. Très vite, nous nous prenons mutuellement au jeu. Effervescence. Nous opérons dans une sorte de fièvre. J’adresse un texte, dans les jours qui suivent, Vincent propose une mélodie. On affine, on affûte, on amende un vers, on rectifie un tempo, tout se passe dans un climat de bienveillance et de respect mutuels, dans une sorte d’émulation exaltante. Dans la joie d’un travail en commun. Afin de bien percevoir l’adéquation entre musique et texte, je demande à Vincent de chanter le texte. Par pure charité, pour obliger son parolier, parce que c’est un être conciliant, il tente l’expérience. Au début, mon cher pianiste n’ayant pratiquement jamais mis sa voix à contribution, le chant est discret, presque lointain mais il apparaît néanmoins que la rencontre a lieu et qu’une chanson est en train de prendre forme. Faisant un sort à sa timidité, Vincent affirme la présence de sa voix. A cette époque, le projet est encore de confier l’interprétation à un chanteur ou à une chanteuse. Mais très tôt, j’ai pour ma part la certitude que nous avons trouvé notre interprète en la personne du compositeur. Le travail d’échanges se poursuit. Trois, quatre, cinq chansons prennent tout doucement forme. Formidable aventure. Vous envoyez une bouteille à la mer, elle vous revient emplie de musique et de voix. De retour sur l’île originelle, vos mots chantent, frémissent, ils dansent. Troublante impression. On sent le formidable bagage du musicien, son indécrottable et charmant romantisme, l’étendue de son répertoire, sa gravité, sa profondeur, mais aussi, son étonnante aptitude à la légèreté, sa délicieuse malice. On biche à ses trouvailles. On s’émeut avec lui, on rit de bon cœur.

Oui, on a bien ri. Pour l’exemple : une rime foutrement hérétique, que Vincent a fait espièglement swinguer, nous a bien divertis : Au couillon, au son of a bitch / On oppose Epicure ou Nietzsche. Il y a eu, aussi, des frissons. On a fait chanter des détresses. On s’est entendu sur le sarcastique et le narquois.

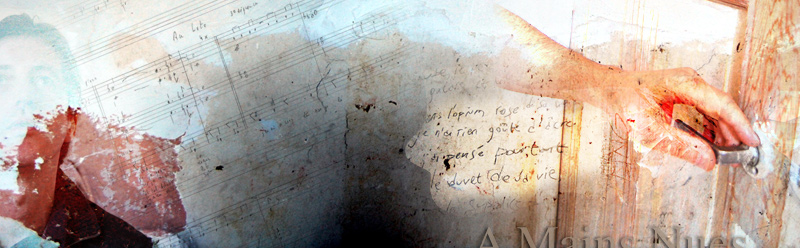

L’entente s’affirme dans un enthousiasme qui ne connaîtra pas d’essoufflement. Je fais part à Vincent de ma conviction : je crois, lui dis-je, que nous ne devons plus chercher d’interprète. Il se laisse très lentement convaincre. Mais cela est clair, la particularité de sa voix qui évite les effets, de cette voix légère, flexible, sensible (la singularité dépouillée d’une voix que son propriétaire découvre au bord de la quarantaine) pose une griffe sur les chansons, elle leur donne un ton, une couleur, une sorte de délicatesse. Il apparaît encore que nous nous entendons sur l’émotion, sur un certain climat poétique, sur la sensibilité, et sur l’usage des arômes (tendresse, mémoire, amour) et des épices (ironie, absurde, comique). Le projet se développe, prend du volume, de l’ampleur. Nous y associons notre vieille complice et amie, la toujours jeune peintre Laurence Burvenich. Vincent lui fait entendre quelques titres, elle entre immédiatement dans l’aventure. Très vite, (on connaît sa vitesse d’assimilation), elle connaît quelques refrains, elle est à nos côtés, elle nous encourage. Délicieuse amie. Elle réfléchit déjà au livret. Avec de grands gestes (toujours étonnants chez cette petite femme extrêmement douée pour le mime), elle esquisse de grandes ébauches. Car d’emblée, c’est le projet d’une aventure à trois mains qui se scelle : musique, textes, illustrations. Chez Laurence, l’enthousiasme se traduit d’abord par une gestuelle affolée, des trilles de rossignol et des rires cristallins. Sans la présence de ces signes spécifiques, on sait que Laurence n’est pas du voyage. Mais ils sont là, indéniablement. Ils se confirment, ils se compliquent. Laurence voit déjà ceci, elle entend déjà cela, elle pressent des choses, en subodore d’autres, elle chantonne, elle tape du pied, elle opine du chef en plissant les yeux, elle se frotte convulsivement les mains, elle entre en ferveur. Le volet pictural va associer le travail infographique, le dessin, la peinture, la photographie et la mise en scène. Sur les murs de son nouvel atelier, elle entreprend des fresques énormes, elle dispose des objets, elle constitue une sorte de décor de fond, elle aménage une âme. Le livre-album prend vie. On se rencontre, on écoute les maquettes, on se parle, on rêve, on échafaude, on est tantôt les trois Grâces, les trois Parques, les trois Mousquetaires, les trois couleurs primaires, les trois Mages, les trois petits cochons, les trois neveux de Donald, les jamais deux sans trois, les trois océans, le trèfle à trois feuilles, etc. On s’amuse dans les symboles. Le triangle fonctionne à merveille.

On ne peut raconter cette aventure sans évoquer le méticuleux travail de studio dans l’antre bruxellois de Daniel Léon, le célèbre ingénieur du son. En studio, Vincent est rejoint par le contrebassiste Vincent Noiret qui intervient sur quelques titres. Daniel Léon, les lunettes avancées sur le nez, est penché sur ses tables sophistiquées comme, d’une façon anachronique, un alchimiste sur ses théories de cornues. Dans cette abondance de cadrans, de vibrantes aiguilles, dans ces javelles de câbles, dans cet afflux de curseurs et d’écrans traversés de systoles, le grand maître du son a des gestes assurés. Il a le mouvement hiératique, l’oreille aguerrie et performante, l’œil vigilant. De loin en loin, sans presque détourner son auguste chef, il consent à un commentaire, un mot d’esprit, une suggestion, une humeur. S’il parle de son métier, on sent la passion indemne, la fermeté du jugement, la faramineuse science de l’ingénieur. Un impressionnant professionnel.

« A mains nues », nervures digitales après nervures digitales, pose doucement son empreinte. Et maintenant, l’objet est là. C’est un petit coffret. Il n’est pas dans l’air du temps. Le drapé de sa nudité le distingue. Il se pose au carrefour de trois routes. C’est un petit ovni manuel. Nous sommes heureux d’avoir tenté le pari de sa naissance. Nous aimons tendrement l’étrange petit écho de mer que rend sa conque. Nous aimons le lieu dans lequel Laurence l’a établi. Autosatisfaction ? Non. Bonheur d’un voyage en tricycle ? Oui. On ne demande pas à son enfant d’être beau, on l’aime tel qu’il est. Il y a, écrit Apollinaire, un poème à faire sur l’oiseau qui n’a qu’une aile.